校長 早坂 重行 博士(教育情報学)

レジリエンスは、あらかじめプログラム化された教育を通じて「育まれる」ものでもない。レジリエンスは、先に論じたコミュニティ備蓄庫運動のように、逆境において状況主体的に「作り上げられる」ものである。

(下線引用者 石岡丈昇『タイミングの社会学』)

今春も本校は全国屈指の進学校として、全国の有名進学校に比肩する成績を上げました。国公立大学医学科現役合格者は30名を数え、過去最高となりました。しかしながら、本校の教育活動のゴールは進学実績だけではないように思えます。大事なのは、高校の先の大学・大学院そして社会でどのように生きるかだと考えております。もちろん本校の卒業生が、各界で、日本そして世界をリードする活躍をしていることは周知のとおりです。例えば、今年度、校長として着任し4月に早速、嬉しいニュースを聞きました。東北大学に進んだ4人の本校の卒業生の学生、大学院生が学業成績、研究業績について特に優秀として、東北大学総長賞を受賞いたしました。

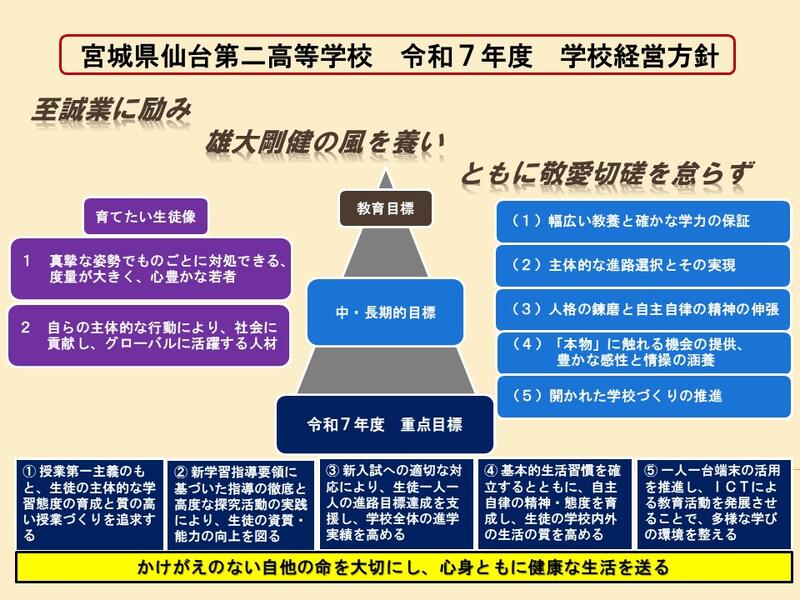

本校の教育目標に、「ともに敬愛切磋を怠らず」というものがあります。文部科学省が「令和の日本型学校教育」(参考1)の中で、「協働的な学び」と「個別最適な学び」を強調しておりますが、本校ではずっと以前から、この学校に集う「志の高い仲間」と「学び合う」ことの重要さを認め、その「学び合い」の中で、個々が成長を深めてきた長い歴史があります。小職は、教員として二度目の母校である本校の勤務となりますが、前回の勤務の時には、生徒の「学び合い」に触発され、自身も学びをさらに深める必要性を実感しました。そこで、学年主任を勤めながら大学院博士課程で学び、博士号を取得し、現在もアカデミックな研究を継続しております(参考2、3)。

現在、大学入試制度も一般入試選抜から総合型選抜に移行しようとしています。教科の学力も大事ですが、高校の先の大学・大学院そして社会に出て、学び成長し、社会で活躍・貢献するためには、「非認知能力」と言われる「レジリエンス」、「自己効力感」、「自己調整力」などが重要視されてきているからです。平成30年版高等学校学習指導要領では、「学びに向かう力」とされています。本校では、「志の高い仲間」の「学び合い」の中で、「教科学力」だけでなく、「非認知能力」も大事にしてきました。それは、本校の「至誠業に励み 雄大剛健の風を養い ともに敬愛切磋を怠らず」という教育目標と「文武一道」という校是に具現化されております。

日本の高校教育は、「令和の日本型学校教育」を実現するために、現代の教育課題の対応として、「多様な学習ニーズに対応した柔軟で質の高い学び」(参考4)を目指しております。本校においては「令和の日本型学校教育」に示されていることをずっと以前からすでに高いレベルで実践してきました。仙台二高は、これまでも、そしてこれからも日本の普通科高校教育のスタンダードを示し、最高峰であり続けます。

参考

1 「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適の学びと、協働的な学びの実現~(答申) 令和3年1月26日 中央教育審議会

最新の研究成果は、

2「教師の自発的なメンタリングはどのようにして実現し、促されるか?」『質的心理学研究』2023年22巻1号(日本質的心理学会編)。

3 大学入試学会第1回研究大会口頭発表 大学入試学会第1回大会発表予稿集 大学入試学会

4 高等学校等における多様な学習ニーズに対応した柔軟で質の高い学びの実現について(通知) 令和6年2月13日 文部科学省

【 早坂重行 校長 プロフィール 】

宮城県仙台第二高等学校校長。仙台二高卒(高37回)。東北大学教育学部、筑波大学大学院修士課程、東北大学大学院教育情報学教育部博士後期課程修了。博士(教育情報学)。研究領域は、学校経営、教師の働き方、教師教育、言葉、教育情報、国語教育など。

宮城県仙台第二高等学校教諭、岐阜県立多治見北高等学校教諭(人事交流)等における現場の経験、および宮城県教育委員会教職員課課長補佐(管理主事)等の教育行政を経験し、その間、文部省(現文部科学省)の海外派遣研修、教職員等中央研修等を通して得た国内外の教育事情に関する視座をもとに、東北大学大学院博士課程後期三年の課程に編入し、博士論文を執筆。現在も研究を継続している。

宮城県蔵王高等学校校長(令和3年度~令和4年度)、宮城県宮城野高等学校校長(令和5年度~令和6年度)を勤め、令和7年度より現職。令和5年度~令和6年度は、宮城県高等学校文化連盟会長、宮城県高等学校体育連盟副会長も務めた。

| 年号 | 西暦 | 月 |

沿革 |

|

| 明治 | 33年 | 1900 | 4月 | 宮城県第二中学校として創設(南町仮校舎及び清水小路一中分校校舎を使用) |

| 明治 | 35年 | 1902 | 10月 | 北六番丁校舎竣工移転 |

| 明治 | 37年 | 1904 | 6月 | 宮城県立仙台第二中学校と改称 |

| 大正 | 2年 | 1913 | 4月 | 生徒定員650名となる |

| 大正 | 8年 | 1919 | 11月 | 宮城県仙台第二中学校と改称 |

| 大正 | 12年 | 1923 | 4月 | 生徒定員1000名となる |

| 昭和 | 3年 | 1928 | 11月 | 現在の校地に校舎移転 |

| 昭和 | 23年 | 1948 | 4月 | 学制改革により宮城県仙台第二高等学校と改称、生徒定員900名となる。 |

| 昭和 | 30年 | 1955 | 4月 | 生徒定員1050名となる。 |

| 昭和 | 38年 | 1963 | 4月 | 生徒定員1200名となる。 |

| 昭和 | 48年 | 1973 | 4月 | 生徒定員1080名となる。 |

| 昭和 | 59年 | 1984 | 4月 | 新校舎落成記念式 |

| 昭和 | 63年 | 1988 | 10月 | 第一学年一学級増(9学級) |

| 平成 | 2年 | 1990 | 10月 | 創立90周年。ノーベル賞フォーラム開催 |

| 平成 | 4年 | 1992 | 4月 | 第一学年一学級減(8学級) |

| 平成 | 12年 | 2000 | 10月 | 創立100周年。 |

| 平成 | 13年 | 2001 | 10月 | 百周年記念館 「北陵館」落成 |

| 平成 | 15年 | 2003 | 10月 | 新体育館竣工 |

| 平成 | 17年 | 2005 | 3月 | 新テニスコート竣工 |

| 平成 | 19年 | 2007 | 4月 | 男女共学 |

| 平成 | 22年 | 2010 | 10月 | 創立110周年。記念式典開催。 |

| 平成 | 25年 | 2013 | 7月 | 全教室にエアコンの設置。アメリカ研修の開始。 |

| 平成 | 29年 | 2017 | 5月 | 全教室にLED照明の設置。二高一高硬式野球定期戦が史上初の雨天中止。 |

|

平成 令和 |

31年 元年 |

2019 | 9月 | 全教室にプロジェクタの設置。 |

| 令和 | 2年 | 2020 | 11月 | 創立120周年。新型コロナウイルス感染防止のため記念式典代替行事を開催。 |

校章のいわれ

原型が制定されたのは明治35年といわれる。

当時の校章の八光鋒は「正義」「自由」「剛健」「質実」「平和」「友愛」「協同」「自治」の八徳を象徴するものといわれる。

のち、まん中に中学校の「中」の字が置かれ、更に新学制になって「高」の字にかわり、現在の校章となった。

現在の仙台第二高等学校 校章

教育基本法に則り、伝統を重んじ、次の項を教育目標としています。

~ 至誠業に励み 雄大剛健の風を養い ともに敬愛切磋を怠らず ~

スクールミッション及びスクールポリシー

| 普通科 | 生徒数 | 男子 | 女子 |

| 1年 | 321名 | 180名 | 141名 |

| 2年 | 321名 | 183名 | 138名 |

| 3年 | 314名 | 175名 | 139名 |

| 合計 | 956名 | 538名 | 418名 |

(令和7年度)

宮城県仙台第二高等学校

〒980-8631

宮城県仙台市青葉区川内澱橋通1

TEL 022-221-5626

FAX 022-221-5628

スマホからもご覧になれます。

バーコードリーダー機能で

読み取ってご覧ください。